Comme la gestion de l’humidité, la gestion de l’étanchéité à l’air est un enjeu majeur dans le cas de la rénovation du bâti ancien. Les deux problématiques sont distinctes, mais étroitement liées et doivent être abordées ensemble.

Lors de travaux de rénovation, nous avons souligné l’importance de la coordination des travaux, du traitement des points singuliers pour éviter l’apparition de désordres, et de la continuité du plan d’étanchéité à l’air. En cas de défauts dans la mise en œuvre, quels sont les désordres susceptibles d’apparaître ? Réponses d’Olivier Joffre.

a) Pourquoi maîtriser les flux d’air parasites dans un programme de rénovation du bâti ancien ?

- Les flux d’air parasites sont des flux d’air non maîtrisés entre un espace chaud et un espace froid. Cette notion de volume chaud/volume froid est fondamentale dans la conception d’un programme de rénovation du bâti ancien (positionnement des isolants, traversées de réseaux, rénovation ou remplacement de menuiseries et positionnement du pare-vapeur).

- Réduire les besoins de chauffage.

- Garantir la performance des isolants.

- Éviter la charge en eau des structures.

- Permettre le fonctionnement de la ventilation.

b) Quel est l’impact d’une mauvaise étanchéité à l’air sur les besoins de chauffage ?

- Je résumerai ce chapitre à un constat quantitatif : la non prise en compte de l’étanchéité à l’air peut impliquer un renouvellement d’air de l’ordre de 5 volumes par heure sous un vent de 30 km/h à comparer à une valeur de 2 volumes par heure pour un chantier de rénovation ayant bénéficié d’une démarche de gestion raisonnable de cette problématique. Ces valeurs sont des valeurs courantes et non extrêmes, mais pour autant, sur une maison de 150 m², nous parlons ici d’une différence de plus de 1 000 m3/h, sans exagérer les chiffres.

Une fente d’un millimètre dans un pare-vapeur sur 1 m² d’isolant fait diviser par 5 la performance d’un isolant. Concrètement, et pour donner une image qui parlera à la majorité des lecteurs, l’absence d’adhésif entre deux lés d’isolant avec pare-vapeur intégré, c’est diviser par cinq sa performance. Une épaisseur de 4 cm avec l’adhésif prévu dans les documents techniques est aussi isolante que 20 cm d’isolant sans adhésif.

c) Quel est l’impact des flux d’air sur l’enveloppe du bâti ?

- Pour reprendre les chiffres évoqués ci-dessus, la non prise en compte des flux d’air parasites sur une maison de 150 m² engendre un flux d’air supplémentaire de plus de 1000 m3/h sous un vent de 30 km/h. Il faut comprendre que nous sommes en présence d’un flux d’air chaud et humide qui va traverser les isolants et la structure composant les parois. Cette traversée s’accompagne d’une baisse de température et peut engendrer un phénomène de condensation à partir d’une certaine température et concentration de vapeur.

Sans vous abreuver de chiffres, mais pour une maison de 150 m², la quantité d’eau générée par condensation peut atteindre jusqu’à 800 g/m² de paroi/jour.

d) Comment agir pour garantir un bon fonctionnement de la ventilation ?

- Pour revenir sur le principe de balayage, l’idée d’une ventilation performante est d’extraire l’air vicié (air chaud, humide et pollué) des pièces humides (SDB, cuisine, buanderie et W.C.) et d’insuffler ou de créer un apport d’air par dépression dans les pièces dites sèches (chambres, séjour, etc.).

Si l’on reprend l’exemple d’une maison de 150 m², on peut imaginer un débit de ventilation de 250 m3/h. Le principe de balayage prévoit donc un flux d’air des pièces sèches vers les pièces humides de 250 m3/h. Vous comprendrez aisément que le flux d’air parasite supplémentaire de 1 000 m3/h va contrarier le principe de balayage.

L’importance de définir : la méthode et l’objectif

Il n’y a pas de méthode miracle comme dans le secteur de la construction neuve, mais les grands principes restent vrais :

a) Fixer un objectif

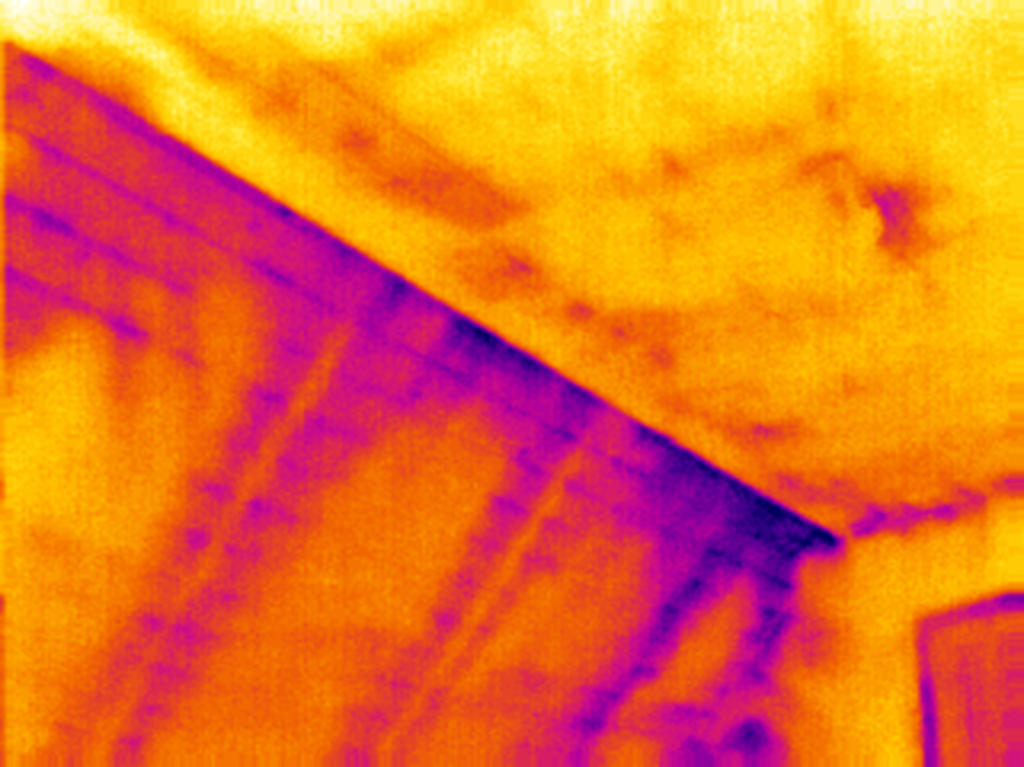

- Lorsque c’est techniquement réalisable, effectuer une mesure et une recherche de fuite permet de prévoir un gain — et aspect le plus important — cela permet surtout de localiser les principaux défauts et d’orienter le programme de travaux. Pour cela, il faut réaliser une recherche de fuite par enfumage du bien et mise en pression, vous pourrez alors identifier, localiser et hiérarchiser les défaillances les plus flagrantes.

b) Identifier le plan d’étanchéité

- J. : Il est situé entre l’espace intérieur dit « zone chauffée » et la zone dite « froide ou non chauffée ». Cette démarche permet de positionner l’isolant et la barrière d’étanchéité à l’air de façon pertinente, cela permet également de définir le traitement des traversées de réseaux et de les limiter en déplaçant certains équipements (chauffage, tableau électrique, ventilation, etc.).

c) Identifier le matériau qui va assurer la fonction

- Que cette fonction soit assurée par une membrane indépendante ou par un enduit, il est important de la définir clairement et de communiquer cette information à l’ensemble des artisans afin de pouvoir gérer les interfaces métiers. Il est en effet impossible de garantir l’étanchéité à l’air et de protéger la barrière étanche des percements si celle-ci n’est pas clairement identifiée et exposée à tous les corps de métier au plus tôt dans le projet.

d) Assurer la continuité de la barrière étanche

- Si la barrière étanche est assurée par un enduit sur la maçonnerie, le menuisier doit avoir conscience que sa menuiserie devra être reliée de façon étanche avec cet enduit. Il faut donc gérer les interfaces métiers, cela passe également par le traitement de l’étanchéité des traversées de réseaux.

e) Réaliser des tests d’étanchéité à l’air

Le programme et les phases de travaux doivent prendre en compte la réalisation de tests d’étanchéité à l’air intermédiaires et finaux. Après le test d’étanchéité final, il est encore possible de réaliser des reprises sur certains points, mais la majorité des endroits d’infiltration seront devenus inaccessibles, d’où l’intérêt d’un test intermédiaire afin d’optimiser les reprises d’étanchéité à l’air avant la fin des travaux et les finitions.

« Dans le cas de projets visant de bonnes performances thermiques, il est conseillé de réaliser deux tests d’étanchéité à l’air : un test intermédiaire et un test final. »

En conclusion :

Dès lors que l’on intervient sur un bâtiment ancien, il est important d’anticiper la gestion de l’étanchéité à l’air. C’est un point central pour garantir un bâtiment sain, un fonctionnement correct de la ventilation ainsi qu’une performance thermique suffisante.

Ces différentes interventions sur l’enveloppe peuvent avoir un coût supplémentaire sur un programme de travaux sans traitement de l’étanchéité à l’air. Mais les économies seront effectives sur les consommations du bâtiment avec une facture énergétique réduite et un confort accru pour toute la durée de vie du bâtiment. Et d’autre part, l’anticipation du traitement de l’étanchéité à l’air pendant la phase conception permet une estimation plus juste des interventions et donc de modérer les coûts.

L’atteinte d’une bonne performance et d’un confort thermique optimisé passe finalement par la définition des objectifs et le choix d’une technique adaptée au bâtiment, aux matériaux existants et aux matériaux posés. Elle est également tributaire de la bonne coordination de tous les corps d’état (réalisation d’un carnet de croquis diffusé à tous les intervenants) et enfin d’une mise en œuvre soignée puis contrôlée par un test d’étanchéité.